詩は遥かな他者への投壜通信だと言った詩人がいる。至言だが、一方身近な他者も詩の重要なモチーフである。だがそれを詩に描き入れるのは決して易しくはない。小説やエッセイとの違いが問われるからだ。詩でしか見いだせない他者との関係とは何か。

東川絹子『ぼくの楽園』(編集工房ノア)は、各篇一話完結のいわばコント詩集。起承転結をつけつつ、詩の飛躍や余白の力を巧みに用いることで、他者あるいは他者としての自己をふうわり降臨させる。消える刹那、他者たちは詩の光をいとおしく放つ。

「玄関のドアを開けると/四歳の息子と二歳の娘が待っている/ひとかかえにし

て一気呵成に抱く//子どもたちは成長して/ドアを開けっぱなしにして出て行

った/「さよなら 元気でね」//老いた母が玄関マットに座って待っている/

着物の裾をちぎりながら/肩を抱くたび薄く軽くなっていった//五階から 猫

のミィの鳴き声がする/いそいでエレベーターに乗り 扉が開くと/爪を立てて

跳びかかって来た//「ただいま」/居ないみんなの名を呼びながら/わたしは

わたしの肋骨を抱いている」(「ただいま」全文)

細見和之『ほとぼりが冷めるまで』(澪標)は、家族や友人といった他者たちの体温が、言葉の所作からじんわり伝える。独白が吹きさらされず、作者自身の体温が思考と感情を包む。それゆえ社会問題への鋭い眼差しも肉体を持ち、読むこちらの肉体へしっかりと届く。

「眼を閉じていても分かる/そこを通過するとき/ことさら電車の速度がゆるや

かになるから/乗り合わせているのはみんな/生きのびてふたたび通い慣れた者

たちだ//私を運び、私を停止させ、私を殺す/大きなもの、あらがいがたいも

の//何から守っているのか/白い網をかぶせたフェンスに囲われた細長い耕作

地があって/それが滑走路のようにすーっと狭まっていって/見慣れたマンショ

ンの壁がいつも唐突に姿を見せる//(あの秋もきっと収穫はあったのだろう?)

(「JR東西線尼崎駅の手前」全文)

沢田敏子『一通の配達不能郵便(デツド・レター)がわたしを呼んだ』(編集工房ノア)は、生者と死者の関係を模索する。「想像だにしなかった世界規模の災厄の襲来と伝播に慄きながら、そのさなかに本書を編むための舟を漕ぎ出した。いつのときにも、生ある者たちと、もういなくなった人たちとの間に交わされる〈ことば〉を、いっそう傾聴するようにと念じたこの貧しい書を私の著書の一冊に加えたい。」と「あとがき」に記す作者の関係性への希求は、必然的に「平和の少女像」へも向かった。

「裸足で辛苦の道のりを歩いてきた/少女の踵(かかと)の泥土はすでに/ひとび

とに拭き清められていたが/擦れた皮膚が癒されるまでの/道のりはさらになが

く/ふたつの踵は祖国の地面に/まだ/着地できない/その隣に/象徴の椅子が

一脚/腰を深く折ったままにわたしを誘う。」(「椅子ーーその隣にある」)

山中従子『やわらかい帽子』(思潮社)は、日常がふいに帽子が凹むように変貌する不安を、幻想譚によって鎮めるかのようだ。そこでは作者自らもまた、柔らかく何かの事物に転身していく。

「ずいぶん/来すぎてしまった/頭上には/開ききった青空が/いつまでも枯れ

ずに咲いている/わたしは/溢れるひかりを浴びて/ひび割れ/たえまなく/透

明な砂をこぼしている/地平線は/砂に変わっていくわたしを/真っすぐ立たせ

てくれる」(「砂時計」全文)

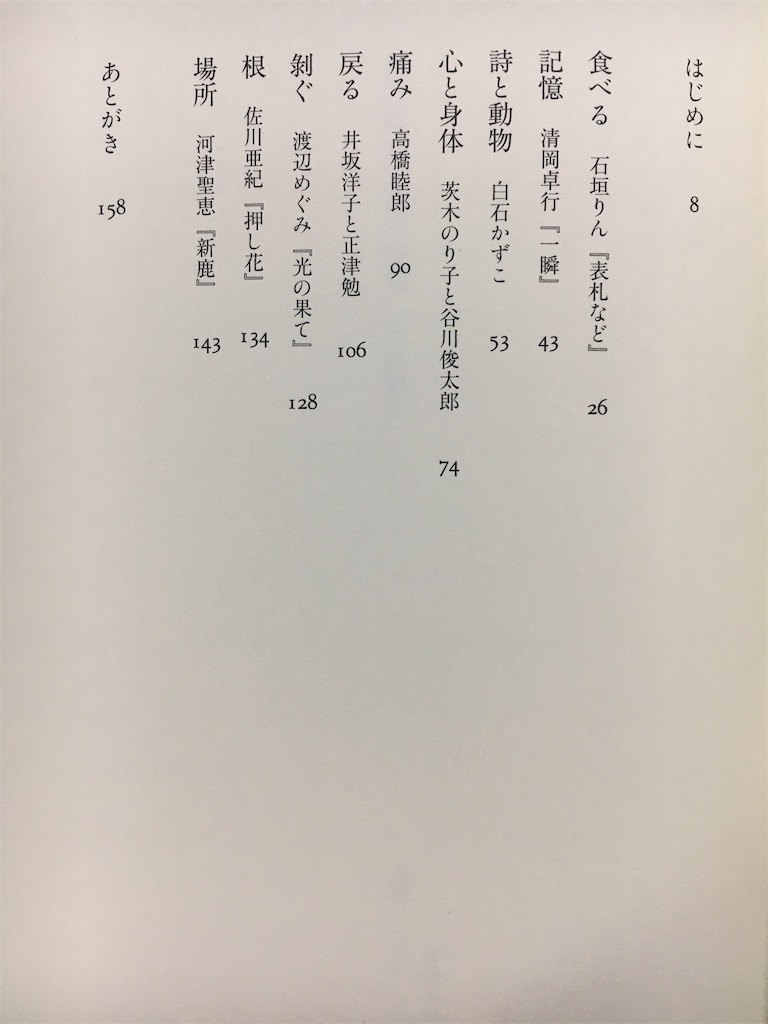

水田宗子『詩の魅力/詩の領域』(思潮社)

水田宗子さんの新エッセイ集『詩の魅力/詩の領域』(思潮社)は、詩というものの人間にとっての存在理由を、沈黙、深層意識、身体、記憶といった根源的な次元から思考の光を照らして浮かび上がらせた、今非常に重要で興味深い一冊です。

私自身、じつはこのところ詩とは精神や思想を超え無意識深くまでに至る、心全体に関係するものだと確信し始めていたので、この水田さんの詩論集の刊行には、シンクロニシティさえ覚えました。

さらに驚いたことに、この本の掉尾を飾るのは、私が2007年に紀州・熊野をフィールドワークして書いた詩をまとめた詩集『新鹿』について書かれたエッセイだったのです。しかし私には、ただ自分の詩集が取り上げられたという以上の驚きがありました。

というのも、先述したように私が詩を心との関連で捉えようと思ったきっかけが、じつは『新鹿』と『龍神』の2冊の紀州・熊野フィールドワーク詩集の再読(再考)だったからです。

なぜもう十年以上前の詩集をあらためて読んでいたのかといえば、来年11月に「わかやま国民文化祭」でこの2冊についての講演をすることになって、その準備を少しずつ始めていたからです。もちろんまだまだ先の話で準備はゆっくりでいいのですが、ふと考えだすとなぜか止まらなくなり、当時の記憶が次々と鮮やかに蘇って来る中で、ついには詩と心の関係にまで思い及んでいた、というわけです。

本書での水田さんの詩へのまなざしは、今の私のそれと確実に方向を同じくするものです。こんな風に、心の底へ降りていくように十年以上前の詩集が読まれ、論じられていることに、私は深い喜びと励ましをもらいました。

2007年当時は、じつは私は病み上がりで、紀州・熊野に癒されに行ったという側面があったのですが、そこで私はつねに「懐かしさ」を覚え、そのことで癒されていたのでした。それは、中上健次さんという現実には会ったことのない死者の記憶の(記憶の)蘇生から来る「懐かしさ」であると共に、それと同時にもたらされた、いつしか見失っていた自然や人間、そして自分自身の命の輝きの回復による「懐かしさ」だったのだと、このエッセイを読みながらはっきりと見えて来ました。

本書は、様々な書き手の詩を丹念に根源的に論じた九つの章から成り立っています。そこから、表層から根源へと解き放たれた詩の命が、今この時に、懐かしくざわめいて来るようです。

「失われた者は、死者も、忘れられていく。それは記憶が薄れていくことであり、記憶のインパクト/衝撃が消えていくことなのだ。詩人はその記憶の蘇りの衝撃を求めて旅をする。それは記憶の刻印を残す場所や土地、風景があるからだ。たとえば芭蕉の旅にしても、それは文学的故人を忍ぶのではなくて、自分の中の『記憶のある場所』を蘇らせるための内的な旅なのだ。」

「河津聖恵の紀州への旅は、作家がいた場所、作品からこぼれていったものが堆積している風景に自分も立つことによって、より深い記憶をたぐり寄せ、内面の痕跡にもう一度向かい合うだけではなく、それを『今』というときに立つ自らの内面にさらに強く刻みつけるための内的な旅であるだろう。」

紀州・熊野の「懐かしさ」とは、記憶の(記憶の)痛みでもあったー。本書を読むことから私自身にも新たな詩論が始まる予感がします。

今という混迷の時に、詩と根源的に向き合い直すための最上の一書です。

2020年10月5日京都新聞朝刊文化面「詩歌の本棚/新刊評」

夢の世界を列車で旅するという設定で詩を連作したことがある。詩の自由が未知の時空を開いていく喜びを、今も思い出す。自動筆記のように虚空から次々と湧き出す不思議な駅名や光景。それはどこか悲しみを含む至福の時間だった。

浅井眞人『烏帽子山綺譚』(ふらんす堂)は、「烏帽子山村」という架空の空間で、月の満ち欠けという根源的な時間の中で人や物がいきづくありさまを、詩的想像力を駆使し、細部まで愛おしみながら描き出す。断章形式なのでどこからでも読めるのも楽しい。烏帽子山村では人と物は命の次元で交感する。山は空虚を孕み月と響きあう。月は光とその丸みで村の時空をまどやかに包む。生命と事物の関係の豊かな円環。「時はゆくが またもどってくる 同じ顔してもどってくる」という希望と慰めが、この詩集を満たしている。

「五位鷺が 水分神社(みくまりじんじゃ)の檜皮(ひわだ)葺(ぶ)きの大屋根に止まって 見下ろしている//水分は 古きよき神 国々に水恵む神 子授けの神/社の前を 白々と一筋 烏帽子川が流れている/対岸に軒を並べて 小さな旅館 カフェ 荒物屋 豆腐屋 古物商/山菜ご膳 柿ケーキ 旅愁まんじゅう 蕗の佃煮/自慢の品書きが戸に貼ってある/戸には雨の痕がついている/村で 一番往来のあるところだ/かって この川には山(さん)椒(しよう)魚(うお)が生息していた/いまは銀色の波のした 何がいるのか知らない/旅館の中から泊まり客がひとり/川を眺めて朝餉をしたためている/うしろにある 村でたった一つの真空管テレビが 月ロケットを映している//いつのまにか懐手した五位鷺は 橋の下にきて 川面ばかりを見ている/橋は反(そ)り橋 ここを渡ると/楼門の中は 先駆けて 匂いのよい野菜籠のように 若葉で溢れている」(「水分神社」①」全文)

武西良和『鍬に錆』(土曜美術社出版販売)にあるのは、作者が農作業する身体で鮮やかにつかんだ、自然の命あふれる時空だ。自宅だけでなく、畑や畑へ行く車中で書いたという。自然と格闘して見えた風景の輝きや自然との関係の手応えを、それらが消えてしまわぬうちに書き留めた言葉は短いが、端的で動かされない。そこから読む者に見たことのない時空が広がる。原初の人が感じた光や風さえ感じる。

「働き続けた手を/一休み/疲れを空へ放り投げる//風のないなか/頂点に達

したあと/降下しながら滑空していく/まるで紙飛行機//緑の葉先に触れるか

と思った瞬間/羽が動き草むらの上を/ふわり/そして繁みのなかへ//竹の先

にギンヤンマ/ときどき翅を震わせ/プルルプルル/まもなく蝶の飛行を受け継

ぐだろう//熱い陽射しのなか男もまた/手のなかに鎌を取り/草を刈り始める」(「アゲハ」全文)

風呂井まゆみ『由良 三庄太夫』(編集工房ノア)の作者は、人生の長いトンネルを抜け、故郷由良の時空に再会した。作者を呼んでいたのは、村の鐘の音と三庄(山椒)大夫と酒呑童子の伝説。作者は伝説を歴史として自覚することで、自己を回復していく。

「鐘が鳴る。/時計を見る。/五時。/なつかしさがこみ上げる。/今も向かい

村のどこにも寺など見えない。/私の内の鐘とゆっくり共鳴してゆく。染み付い

ている鐘の音。田畑から帰る子どもたちは見えない。桑の実で唇を紫色した子ど

もたちも何処にも見えない。/私は何を探しているのか。//変わったもの 変

わらないものが交錯してゆく。」(「ふるさと」)

詩論集『「毒虫」詩論序説』書評⑦

先程「現代詩手帖」10月号の福田拓也さんの評を紹介しましたが、同号には宮尾節子さんの書評「翅毟り、詩撃ちー河津聖恵『「毒虫」詩論序説』」も掲載されています。「翅毟り、詩撃ち」という大変印象的なタイトルに込められたものは、まさに私が言わんとする「毒虫」の姿です。以下末尾部分です。

「私は河津が「鶴の恩返し」の鶴のように、自らの想像の羽を毟り、 さらにその羽で錦を織ることすら放棄して、ただ深く贖罪にこうべを垂れて彼の国の人に寄り添う姿を幻視する。

植民地支配や侵略戦争という蛮行の始まりに、「優しい歌として、親しみやすい小 学唱歌や童謡、叙情歌として」隣国人や日本人に受け入れさせ、陶酔させ、魂を骨抜きにしていったのが詩歌であることを思い知れば、私は思う。河津のよう に蝶を捨 て、我が陶酔の翅毟り、 我が身の詩撃ち、 時を遡って地に這い、毒虫たらんとすることこそ、詩人たらんとする矜恃に他ならないと。 」

詩論集『「毒虫」詩論序説』書評⑥

「現代詩手帖」10月号の詩書月評で、福田拓也さんが『「毒虫」詩論序説』について評して下さいました。黒田喜夫や清田政信をめぐる煩瑣な文脈が、タイトルの「毒虫」と照らし合わせて的確に辿られています。末尾の以下の一節に背中を押されて、『序説』の先を進もうと思います。

「明らかに3.11以来のナショナリズム的傾向に抗して始動したものでありながら民主主義的・人道主義的言説には決して還元され得ない河津の思考は、詩の声と言葉の発せられる「毒虫」的位置という現代詩の根本問題についての思考でありつつしかもそれを 現今の政治的傾向や歴史的文脈と不可分な形でなしているという点で稀有なものであり、詩についての現在最も信頼に値する批評的思考となっている。」(末尾部分)

詩論集『「毒虫」詩論序説』書評⑤

Facebookの友人の梶野聡さんが書評をウォールにアップして下さいました。本書全体の文脈を、非常に的確かつ綿密に追いつつ、第三詩論集『闇より黒い光のうたをー十五人の詩獣たち』からの大きな流れの中で捉えて頂いています。作者の私も我が意を得たりという以上の秀逸な評です。どうぞお読みください。

河津聖恵『「毒虫」詩論序説 ― 声と声なき声のはざまで』ふらんす堂,2020

梶野聡

2015年8月末、わたしは/も国会前にいた。どこの「団体」にも加わることはなくひとりで意思表示に行ったのだが、河津聖恵と同じように「現場だからこそ感じうる違和感や孤独感、そして暗い予感に向き合うこと」となり「シュプレヒコールに同調することをためらう声なき声」を感じた。タイトルにある「毒虫」については著者のブログ「詩空間」(http://shikukan.hatenablog.com/)に詳しいが、毒虫となったザムザが迎えた「ある朝」と、安保法が可決し殆ど眠れぬままに著者が迎えた「あの朝」とは不可分の関係にある。

河津はこの四冊目となる詩論集に先立つ2015年1月に『闇より黒い光のうたを ― 十五人の詩獣たち』を藤原書店から上梓している。そのエピローグで十五人の詩人について

「かれらはこの世の現実に対し、そもそも生の始まりで敗北している。詩が本質的にこの世の言語秩序にあらがってうたおうとするものであるかぎり、敗北は必然である。だが眼を凝らせばその敗北の生には、現実を超えたもう一つの生の光がまつわっている。光はまるで勝利への祝福のように、かれらに絶対的なかがやきとそれゆえの陰翳を与えている」と記した。

本書ではそれを受けるかのようにして「論考」が始まる。

「詩は『毒虫』の声の側にある。正確には『毒虫』の中の人間の声、つまり毒虫化した世界によって、人間のものだからこそ通じないもの、『毒虫』のものとされてしまう声の側にある。そもそも現代詩とはそのようなものだった。うたいたくてもうたえない。だから結局は『ひっかくように書く』(カフカ)しかないものだった。そのような現代詩の『毒虫性』こそが今、私の脳裏で夜光虫の美しさと深海魚の神聖さを帯び始める。」

「論考」で登場する詩人は、連帯が硬直化するなかで一人一人が孤立する覚悟だけが可能にするしなやかな未知の連帯、「醜さ」ではないこの国を覆う文化と人の心におのずと巣食う無力感と諦念である「寂しさ」に対峙する「美しい」連帯を求める茨木のり子であり、詩は虚の中に世界を実現しようとする意志であり、詩人とは生活の空白の中に〈物〉を顕現させる反逆の、秩序の外の人間であるという「反共同体」の意志を貫き、この深さと豊かさを求め続ける永遠の若さを体現した沖縄の詩人清田政信であり、大和王権以来の共同体があらゆる「夷狄」に要請する「響和」の引力から身をもぎ離し、「一人」という「夷狄」の実存の〈うた〉をきわめるために時空を遡ることで、「亡滅」した者たちの無声が集まるまったき反共同体あるいは反引力としての〈うた〉にその根源を求めた黒田善夫であり、今もなお戦前と違わず何もかもを霧のように曖昧な情感に押し流してしまう日本の共同体性に、すぐれて現代的かつ物質的な日本語を差し入れることで報復を果たそうとする金時鐘であり、一貫して戦争に向き合うのと同じ姿勢で詩に向き合い、詩に向き合うのと同じ姿勢で戦争に向き合いながら「泥のようなニヒリズム」によって黒曜石の煌めきを与えられた言葉で戦争を不問にする戦後の闇を射しつらぬく高良留美子である。

河津の清冽とした文は、それが「引用」であるのか、一連の作品であるのか曖昧となる程に厳格であり全体として力強い「詩」を感じさせる。

「エッセイ」では、一枚の栞の縁取りの硬質ながらも壊れそうに危うく煌めく銀線と、引き揚げ船の黒いシルエットに、石原吉郎だけの生の時間が、煌めく銀線のように石原吉郎だけの死の時まで続いたその孤立した線の軌跡の行方をいまの「あらがい」に重ね、また「死ぬ日まで」「死ぬ日にさへ」生まれた時から世界大戦に巻き込まれ、つねに死の予感に晒されていた立原道造と尹東柱の「場」― 立原は長崎の友人宅で結核のために、尹は旧福岡刑務所で亡くなった ― に自らが立つことによって、ふたりの生は闇に消えたが、短い生涯をかけてかけがえのない光跡を残し、今も光を求めて旅をしていると確信した。

「二月は不思議な季節です。冬が立ち去ろうとしながら、春は来ることをまだためらっている。光は風に煌めきながらも、そこに温かみはない。まるで真空のような季節のエアポケットです。」

紛う方なきこの「詩」で始まる、茨木のり子と尹東柱の「生」の関りのエッセイはまた二月を巡っての「詩」で終わる。

「二月の真ん中には美しい双子の星が煌めいている。そう意識して見上げれば、空から詩の力が汲まれたように、枯れ木や川の冷たい水も不思議な輝きを放ち始めます。」

四番目のエッセイ「『世界』の感覚と動因 ― 解体を解体する『武器』を求めて黒田喜夫を再読する」はやや異質である。「論考」に置かれても遜色のないこの稿は「黒田喜夫の世界性を問いなおす」という要請と、それに「応答しようとして私の中で動き出すのは、歴史や政治や哲学の次元ではない。黒田喜夫という人間の生と詩を根源から考え抜こうとした詩人に向き合う時、ある歳月をかけて詩というもう一つの時空に生きて来た、私自身のもう一つの身体が身じろぐ」ことで立っていく。以降、例外なく「世界」は括弧つきで表記される。『燃えるキリン』の書評では世界に括弧は付されていない。与えられたテーマ、特に「世界性」という反詩的な語彙に著者は違和感を持っているのではないがろうか。しかしその不自由さの中にありながら「空想のゲリラ」、「燃えるキリン」の黒田が正確に語られる。著者も間違いなく「『毒虫』のものとされてしまう声の側」にあるのだ。エッセイには他に「共に問いかけ続けてくれる詩人」として石川逸子が聴き取った「慰安所」で日本女性の名を付けられ、朝鮮語を話すことも禁じられた『少女2』が死ぬ間際にただ一度ようやく祖国の言葉をつぶやくことができた(さようなら)と、獄死する寸前に朝鮮語らしき叫びをあげた尹東柱を重ねる。

書評では9冊(正確には10冊)の本が紹介されている。なかでも「日本人が聞き届けるべき問いかけ ― 金時鐘『朝鮮と日本に生きる』岩波書店」のなかで「思いのつよさのために長めにもなる一文一文の言い回しや文体は、時に詩的直観をきらめかせ、雅な香りさえ漂わせる。読者はイメージや映像によって想像力を自由に飛翔させることは出来ない。詩人の言葉の力によって、浮かび上がる「原像」におのずと向き合わせられるのだ。だがその類い稀な日本語の力が、植民地統治、解放、四・三事件を生き抜き、今詩人として『在日を生きる』実存の葛藤によって、鍛えられ育まれたものであることを忘れてはならないだろう。」と優れた詩人の散文が優れた詩人の書評としてどう浮かび上がってくるのかを示してくれる。

時評では「表現の不自由展・その後」「京都朝鮮学校襲撃事件」にも深く触れられている。

そしてこの本を次の文で締める。

「黒田の他に本書で取り上げられた詩人たちはみな、「毒虫」たらんとした人々である。かれらの言葉もまた言語体系の水槽の中を彷徨うかのように見えるが、今その眼はたしかに光っている。何を訴えているのだろう。どんな感情にみちているのか。いずれにしても私が光に気づけたのは、闇の深まりがあったからである。本書の各文章を書いている間、詩人たちの言葉の輝きを自分自身の言葉で慈しみながら、私は無数の小さな希望に射抜かれていたのだと思う。」